Datation de l'Eglise de Savennières

-A VOIR : LA POSSONNIERE- ÉPIRÉ - LA ROCHE-AUX-MOINES - BÉHUARD -LOMBARDIERESDIAPORAMA

Un peu d’Histoire

I. Contexte historique et fondation de l’église de Savennières

- Christianisation de la Gaule au Ve siècle :

- période de transition, développement du christianisme, rôle des évêques et missionnaires (saint Maurille).

- Preuves archéologiques récentes :

- datation scientifique de la nef entre 362 et 519, pic autour de 427, confirmant une église du Haut Moyen Âge

- Importance locale :

- point de rassemblement chrétien sur une voie antique, structuration des communautés rurales autour de l’église.

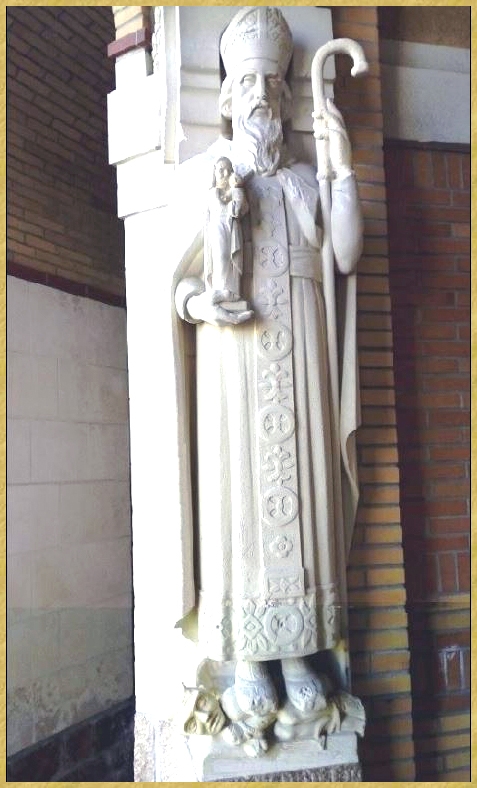

II. Tradition et mémoire de saint Maurille

- Évangélisateur régional :

- action missionnaire dans la région angevine, substitution des cultes païens.

- Dédicace et mémoire :

- l’église médiévale porte le nom de saint Maurille, renforçant le lien traditionnel.

- Absence de preuve directe :

- pas de récit hagiographique attestant d’un miracle ou d’une fondation précise à Savennières, mais une forte tradition orale et collective.

III. Relations entre Saint Maurille et Savennières

- Mention ancienne dans la « Vie de saint Maurille » :

- attestation du lien dès le VIIe siècle.

- Fondation de l’église :

- datation contemporaine de l’épiscopat de Maurille, mais absence d’intervention personnelle documentée.

- Influence régionale :

- la fondation de l’église s’inscrit dans la dynamique missionnaire du temps de Maurille.

IV. Vie de saint Maurille

- Origines et formation :

- Né dans une famille romaine aisée à Milan, Maurille reçut une éducation chrétienne rigoureuse. Il entra tôt dans la vie monastique, d’abord sous la direction de saint Ambroise, puis dans un monastère fondé par saint Martin à Chalonnes, près d’Angers

- Évangélisation :

- À Chalonnes, il joua un rôle majeur dans l’évangélisation de la région, détruisant des lieux de cultes païens et fondant la première église locale. Il est à l’origine de la christianisation du confluent de la Loire et du Layon.

V. Mort de Lambert II à Savennières

- Contexte :

- rivalités de pouvoir au IXe siècle, Lambert II tué à Savennières en 852.

- Sépulture :

- inhumé sur place, mais l’emplacement exact de la tombe reste inconnu.

- Absence de documents précis :

- les sources médiévales confirment le lieu du décès, sans détails sur la localisation.

En synthèse

- L’église de Savennières est un témoin exceptionnel de la christianisation du Grand Ouest dès le Ve siècle, confirmée par des analyses scientifiques récentes. La tradition locale associe fortement saint Maurille à la fondation du sanctuaire, même si aucune source ne prouve une action directe du saint sur place. La mort de Lambert II à Savennières au IXe siècle rappelle aussi l’importance historique du site. L’ensemble de ces éléments fait de l’église de Savennières un monument clé pour l’histoire religieuse et patrimoniale de la région

![]()

1-Révolution dans la datation de l’église de Savennières

1. Une redécouverte majeure : la nef du Ve siècle

- L'église Saint-Pierre et Saint-Romain de Savennières a récemment fait l'objet d'une découverte archéologique majeure qui révolutionne complètement notre compréhension de son histoire. Alors que sa nef était traditionnellement datée du Xe siècle, les recherches menées entre 2019 et 2024 ont démontré que sa construction remonte en réalité au Ve siècle, précisément vers 427 après J.-C.

- Cette réévaluation de cinq siècles fait de l'église de Savennières l'un des plus anciens édifices chrétiens encore en élévation dans le Grand Ouest de la France. Elle place désormais sa construction dans le contexte historique de la christianisation de la Gaule et en fait un témoin de la première génération d'églises en France.

2. Les méthodes scientifiques de datation révolutionnaires

-

2.1. La luminescence optiquement stimulée (OSL)

-

2.1. La luminescence optiquement stimulée (OSL)

-

2.1.1. Principe général

- La principale méthode utilisée pour cette rédatation est la luminescence optiquement stimulée (OSL). Cette technique révolutionnaire permet de dater la dernière exposition à la lumière ou à une forte chaleur des minéraux contenus dans les matériaux de construction, tels que les briques et les mortiers.

-

2.1.2. Explication détaillée

- « La luminescence optiquement stimulée (OSL) est une technique physique qui permet de dater le dernier moment où des minéraux (quartz, feldspath) présents dans les briques ou les mortiers ont été exposés à la lumière du jour ou à une température suffisamment élevée pour réinitialiser leur "horloge" interne »

- Lors de la fabrication d’une brique, le chauffage intense efface la mémoire des minéraux. Dès que la brique refroidit et est mise en œuvre dans un mur, les minéraux commencent à accumuler des électrons piégés sous l’effet du rayonnement naturel ambiant.

- En laboratoire, on stimule ces minéraux par la lumière : la quantité de lumière émise lors de cette stimulation est proportionnelle au temps écoulé depuis la dernière exposition à la lumière ou à la chaleur.

- « Cela permet de dater avec précision la cuisson ou la mise en œuvre des matériaux, donc la construction du mur. »

- 2.2. La stratigraphie

-

2.2.1. Principes fondamentaux

- Principe de superposition :

- dans une séquence de couches non perturbées, la couche la plus profonde est la plus ancienne, et les couches supérieures sont plus récentes.

- Principe de continuité :

- une même couche a le même âge sur toute son étendue, ce qui permet de relier des observations faites à différents endroits.

- Principe d’identité paléontologique :

- la présence de fossiles caractéristiques permet de corréler des couches d’âges similaires dans différentes régions.

-

-

2.2.2. Application à Savennières

- Elle a confirmé que la nef primitive de l’église était la couche la plus ancienne, sous les ajouts ultérieurs (roman, gothique, etc.), ce qui prouve son antériorité.

- Elle garantit que les matériaux prélevés pour les datations absolues (carbone 14, OSL) proviennent bien de la phase initiale de construction, excluant ainsi toute contamination par des phases plus récentes.

- 2.2.3. Limite de la méthode

- La stratigraphie seule ne donne qu’un ordre relatif. Pour obtenir une date précise (par exemple, le Ve siècle), il faut combiner la stratigraphie avec des méthodes de datation absolue comme le carbone 14 ou la luminescence.

-

2.2.4. Conclusion sur la stratigraphie

- La stratigraphie est donc fiable pour établir la succession des phases de construction et garantir l’intégrité des échantillons à dater, mais la précision du Ve siècle est obtenue uniquement par l’association avec des méthodes de datation absolue. La stratigraphie sert de cadre chronologique et de contrôle de cohérence pour ces datations.

-

2.3. Historique de la stratigraphie

- L’historique de la stratigraphie renforce sa précision pour dater des périodes comme le Ve siècle grâce à l’évolution continue de ses principes, de ses outils et de ses usages scientifiques.

-

Fondements solides et éprouvés :

- depuis le XVIIe siècle avec Nicolas Sténon, la stratigraphie repose sur des principes rigoureux comme la superposition des couches et la continuité, qui ont été affinés et validés par des générations de chercheurs. Ces principes garantissent que l’ordre des couches observées sur un site reflète fidèlement la chronologie des événements, ce qui est essentiel pour toute datation relative.

-

Développement méthodologique :

- Au XIXe siècle, la stratigraphie s’est institutionnalisée comme une science descriptive, puis explicative, permettant de construire une échelle des temps fiable et universelle. Des figures comme Alcide d’Orbigny et Charles Lyell ont introduit des concepts d’étage, de stratotype et d’uniformitarisme, qui permettent de comparer précisément les couches d’un site à l’autre et de les insérer dans un cadre chronologique général.

-

Contrôle scientifique accru :

- L’introduction de méthodes de fouille standardisées (comme la méthode Wheeler au XXᵉ siècle) a permis d’assurer une documentation exhaustive et une observation rigoureuse des couches, réduisant les risques d’erreur d’interprétation. Cette rigueur méthodologique garantit que les échantillons prélevés pour datation absolue (carbone 14, OSL) proviennent bien de la couche d’intérêt, ce qui est crucial pour dater précisément une phase comme le Ve siècle.

-

Outil de référence pour toutes les sciences du passé :

- Aujourd’hui, la stratigraphie sert de cadre-temps à toutes les autres méthodes de datation, permettant de croiser les résultats et d’en vérifier la cohérence. Elle s’est imposée comme un outil universel pour situer précisément les événements dans l’histoire, qu’il s’agisse de géologie, de paléontologie ou d’archéologie.

-

En résumé :

- L’histoire de la stratigraphie, marquée par des avancées conceptuelles et techniques majeures, a forgé une méthode fiable et précise. Cette fiabilité permet, lorsqu’on l’associe à des datations absolues, de garantir que les couches étudiées correspondent bien à la période recherchée (ici le Ve siècle), et que les conclusions sur l’âge d’un bâtiment comme l’église de Savennières reposent sur une base scientifique solide.

3. Autres méthodes scientifiques utilisées

-

3.1. La datation au carbone 14

-

3.1.1. Principe

- La datation au carbone 14 a permis de confirmer la construction de l’église de Savennières au Ve siècle grâce à l’analyse de matières organiques (comme des fragments de charbon, de bois ou de mortier contenant des restes végétaux) retrouvées dans la maçonnerie d’origine.

- Le principe repose sur la mesure de la quantité de carbone 14 encore présente dans ces échantillons. Le carbone 14 est un isotope radioactif absorbé par les organismes vivants ; à leur mort, il cesse d’être renouvelé et commence à décroître à un rythme connu (sa demi-vie est d’environ 5 730 ans). En mesurant la proportion de carbone 14 restante par rapport au carbone stable, les scientifiques peuvent calculer le temps écoulé depuis la mort de l’organisme et donc dater le matériau utilisé lors de la construction.

-

3.1.2. Application à Savennières

- Les analyses ont donné des résultats cohérents avec une datation située entre le IVe et le VIe siècle, ce qui correspond précisément au Ve siècle. Cette méthode a ainsi validé l’hypothèse d’une construction bien plus ancienne que ce que l’on pensait auparavant, en fournissant une fourchette chronologique fiable et indépendante des sources historiques.

-

-

3.1.3. Résumé de la démarche

- Prélèvement de matières organiques intégrées à la maçonnerie d’origine.

- Mesure du taux de carbone 14 restant dans ces échantillon

- Calcul de l’âge des échantillons grâce à la formule de décroissance radioactive.

- Résultat : datation concordante avec le Ve siècle, confirmant l’ancienneté de la construction

-

3.1.4. Fiabilité de la méthode

- La fiabilité de la méthode repose sur la rigueur du prélèvement, l’absence de contamination et l’utilisation de techniques avancées comme la spectrométrie de masse par accélérateur pour analyser de très petites quantités de matière organique.

3.2. La dendrochronologie

-

3.2.1. Principe

- La dendrochronologie est une méthode scientifique de datation basée sur l’analyse des cernes annuels de croissance des arbres, permettant d’obtenir des dates très précises pour le bois et des informations sur les conditions climatiques passées.

- Formation des cernes :

- Chaque année, un arbre forme un nouveau cerne (anneau), dont la largeur varie selon les conditions climatiques (précipitations, température, etc.) et environnementales (incendies, maladies, interventions humaines).

- Sensibilité des espèces :

- Les conifères sont souvent privilégiés car leurs cernes sont bien marqués et très sensibles aux variations climatiques, tandis que certains feuillus comme le chêne présentent des cernes plus réguliers.

-

3.2.2. Étapes détaillées de la démarche dendrochronologique

-

1. Sélection et prélèvement des échantillons

- Prélèvement de carottes de bois sur des arbres vivants, morts, ou sur des éléments de structures anciennes (bâtiments, objets archéologiques).

- Préparation des échantillons : polissage ou découpe pour rendre les cernes bien visibles.

-

2. Mesure et analyse des cernes

- Mesure précise de la largeur de chaque cerne à l’aide de loupes binoculaires ou de microscopes.

- Numérisation et enregistrement des séries de mesures pour chaque échantillon.

- 3. Identification et regroupement

- Classement des échantillons selon l’essence de bois.

- Analyse statistique des séries pour vérifier leur qualité et leur sensibilité aux variations annuelles.

-

4. Interdatation (cross-dating)

- Mise en correspondance (alignement) des séries de cernes de différents arbres ou objets pour construire des chronologies continues, parfois sur plusieurs siècles ou millénaires

- Synchronisation des séries « flottantes » (non datées) avec des séries de référence régionales établies à partir d’arbres vivants.

-

5. Normalisation et calcul d’indices

- Transformation des séries brutes en séries d’indices pour éliminer les tendances individuelles et faire ressortir les variations communes dues au climat.

-

6. Datation et interprétation

- Attribution d’une date calendaire précise à chaque cerne.

- Interprétation des résultats pour dater précisément la coupe du bois utilisé, reconstituer les conditions climatiques, ou calibrer d’autres méthodes de datation comme le radiocarbone.

-

-

3.2.3. Applications

- Archéologie :

- Datation de structures en bois (bâtiments, ponts, puits, bateaux), identification des périodes de construction ou de réparation.

- Climatologie :

- Reconstitution des climats passés sur plusieurs millénaires grâce à la largeur variable des cernes.

- Calibrage du radiocarbone :

- les chronologies dendrochronologiques servent de référence pour ajuster la précision de la datation au carbone 14.

-

3.2.4. Précision et limites

- La dendrochronologie fournit des dates annuelles, parfois même saisonnières, avec une grande précision.

- Elle nécessite des bois bien conservés et des essences sensibles aux variations climatiques.

- La méthode est limitée aux régions et périodes pour lesquelles des chronologies de référence existent. « La dendrochronologie est bien plus qu’un simple comptage de cernes : elle permet d’établir des chronologies continues et de dater avec une précision inégalée les objets et événements historiques liés au bois. »

-

Résumé :

- La dendrochronologie repose sur l’analyse fine des cernes de croissance des arbres, via un protocole rigoureux d’échantillonnage, de mesure, de comparaison et de datation, offrant des résultats précis et des applications variées en archéologie, climatologie et sciences du patrimoine.

3.3. L’introduction des méthodes de corrélation séquentielle

- L’introduction des méthodes de corrélation séquentielle a considérablement amélioré la précision de la stratigraphie, notamment pour dater et comparer des couches géologiques ou archéologiques de différentes régions et époques.

-

Comparaison fine des successions de couches :

- permet d’étudier en détail les successions de strates dans différentes zones et de repérer des séquences équivalentes, même si leur composition lithologique varie localement.

-

Méthodes mathématiques et statistiques

- intégration d’outils mathématiques avancés pour objectiver les comparaisons et identifier des correspondances même dans des séries complexes ou incomplètes

-

Affinement des corrélations à grande échelle

- possibilité de relier des événements stratigraphiques majeurs sur de vastes distances.

-

Appui aux datations absolues

- ces méthodes servent de cadre pour intégrer et valider les datations obtenues par des techniques physiques.

-

En résumé,

- la corrélation séquentielle a transformé la stratigraphie en une science plus précise et plus fiable, en permettant d’aligner et de dater finement les couches, d’éliminer les erreurs dues aux variations locales, et de croiser efficacement les résultats issus de différentes méthodes de datation.

4. Résultats précis de la datation

- La combinaison de ces méthodes a permis d'établir que la construction de la nef s'est déroulée entre 362 et 575 après J.-C., avec une probabilité de 95%. L'analyse spécifique des briques oriente la datation vers 427 après J.-C., ce qui coïncide remarquablement avec la présence documentée de saint Maurille à Savennières vers 450.

2-Rapport de la Fouille archéologique préventive par Arnaud REMY

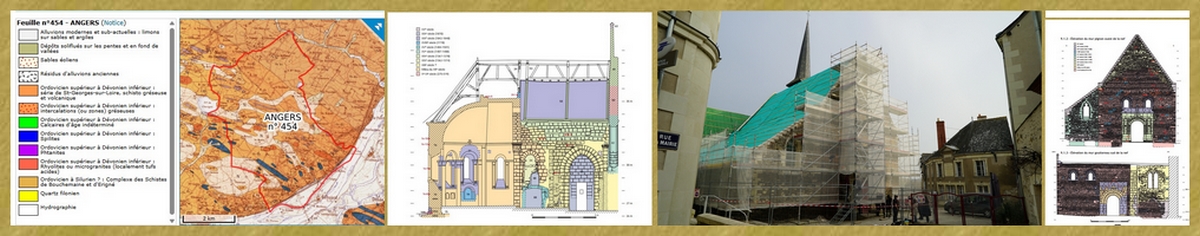

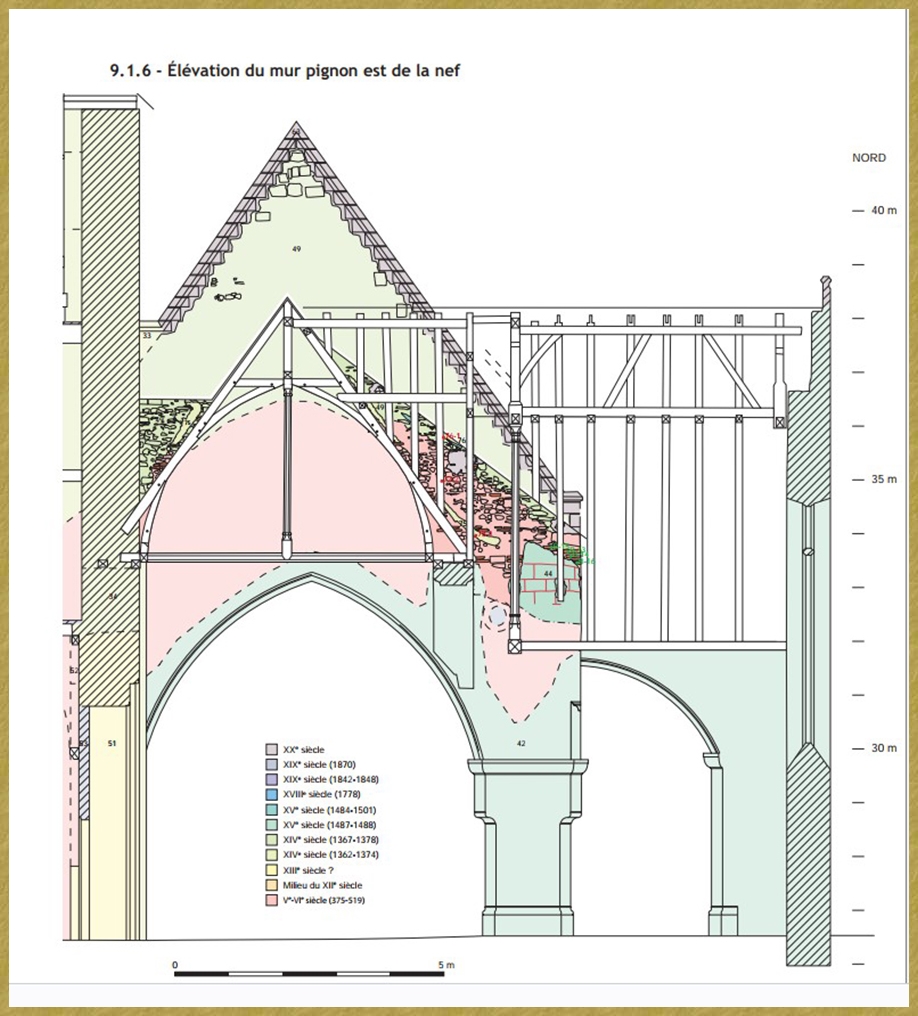

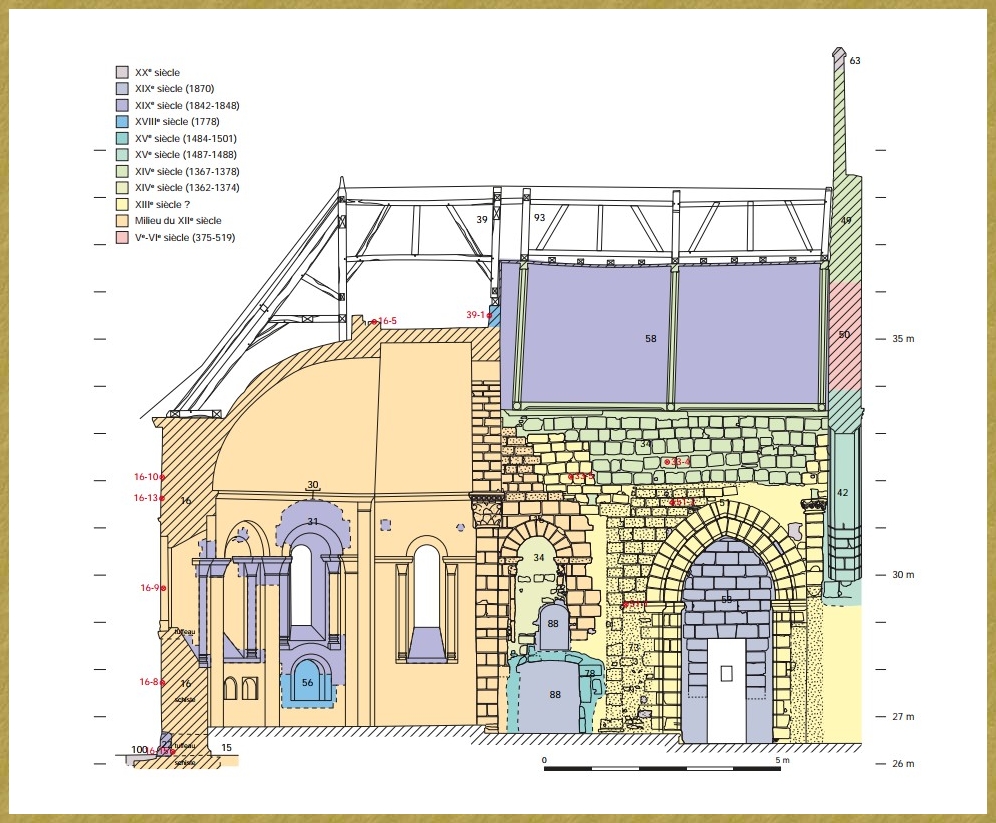

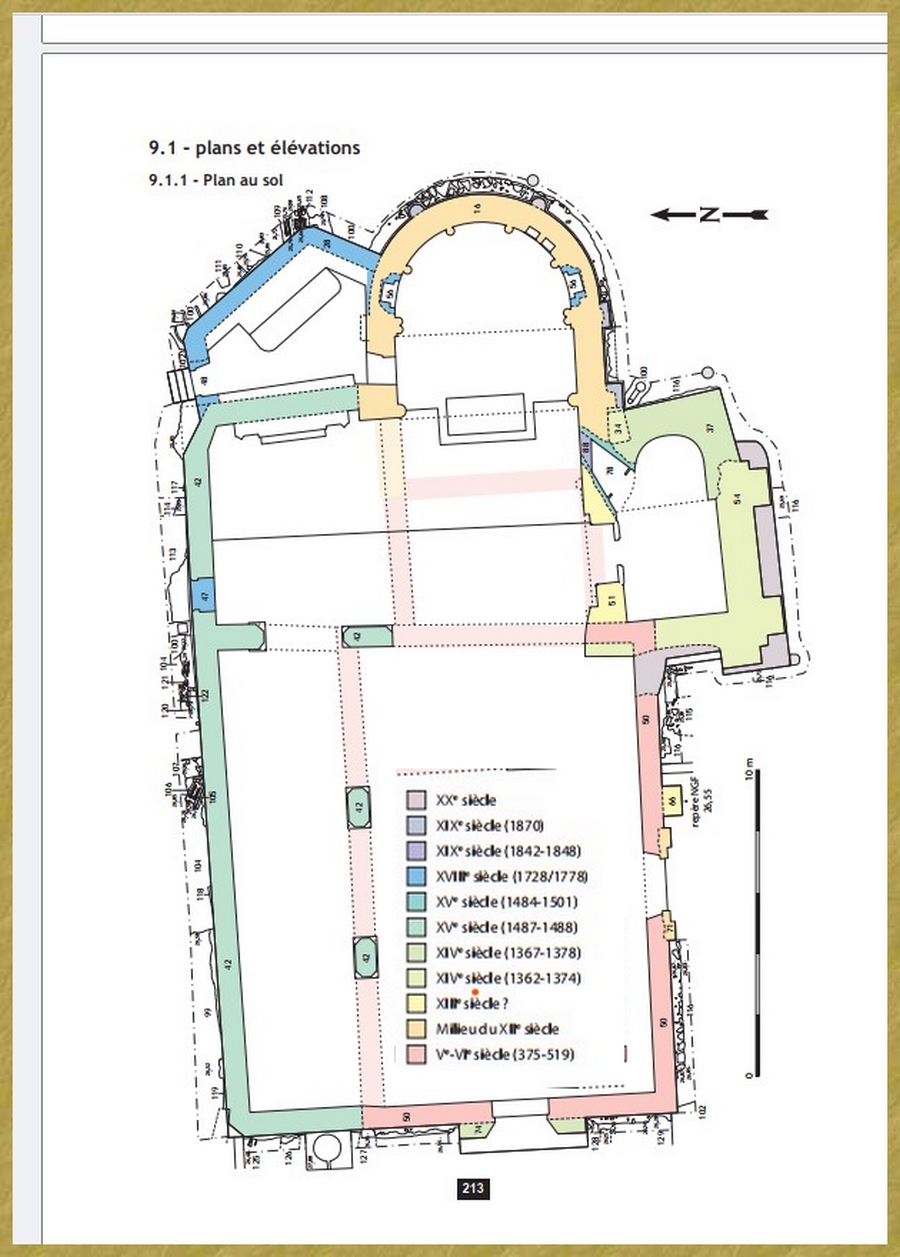

I. Corrélation entre les ensembles granulométriques et les campagnes de travaux

-

A. Typologie des mortiers et attribution chronologique

- Ensemble A1 :

- Mortiers homogènes de la nef du haut Moyen Âge (UE 50), confirmant la cohérence de la construction sur toute la nef.

- Ensembles A2 et A3 :

- Liés principalement au clocher (base et alentours), avec quelques reprises localisées.

- Type B :

- Mortiers du chevet roman (UE 16) et du portail sud (UE 71), présentant une variabilité d’agrégat, mais permettant de regrouper ces éléments dans une même campagne de travaux.

- Types D et F :

- Mortiers du chevet (F2, D2) et restaurations (D1), avec des interrogations sur la nature de certains mortiers (restauration discrète ou variation d’approvisionnement).

- Type C :

- Interventions du XIVe siècle, notamment sur la charpente de la nef et les pignons, avec une composition similaire mais une proportion de chaux variable.

- Type E :

- Maçonneries isolées, analyses non concluantes quant à leur rattachement à d’autres ensembles.

B. Corrélations et distinctions

- Bonne corrélation entre la granulométrie des mortiers et les unités stratigraphiques, notamment pour la nef (UE 50/A2) et les extensions nord (UE 42/F1).

- Le chevet roman et les agrandissements du XIVe siècle montrent une plus grande variabilité granulométrique.

- Les analyses différencient les travaux du clocher de ceux de la nef, même si datés de la même période par la dendrochronologie.

- Singularité du glacis du clocher (UE 37/B) non expliquée, et absence de rapprochement clair entre les campagnes de construction du clocher.

- Ensemble A1 :

II. La question des enduits

- Enduit nord (UE 72) :

- Antérieur à la charpente du XIVe siècle, proche des mortiers du portail sud, suggérant un changement d’aspect de la nef au XIIe siècle (blanchiment extérieur, peinture intérieure).

- Enduit du pignon est :

- Composition différente, plus de chaux, probablement contemporain des reprises du XIVe siècle, servant à uniformiser la surélévation du pignon.

- Enduit de la chapelle nord :

- Partiellement conservé, non prélevé.

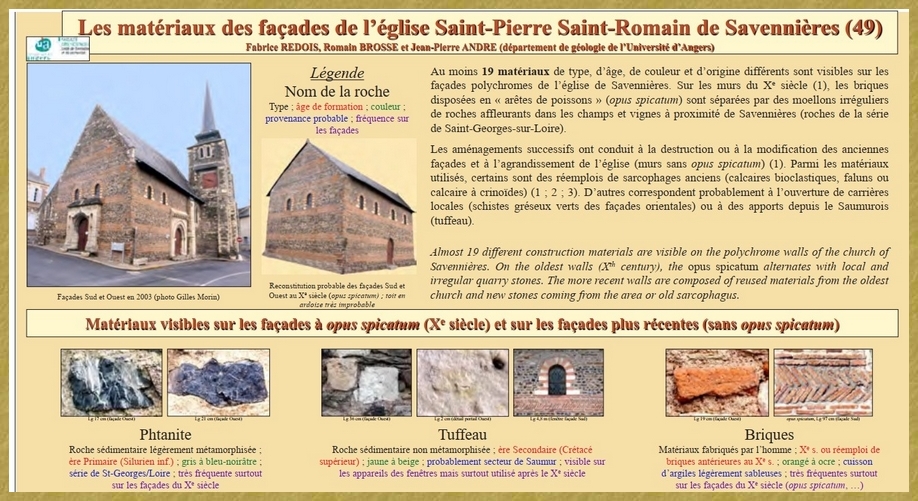

III. Analyse architecturale et matérielle de la nef

-

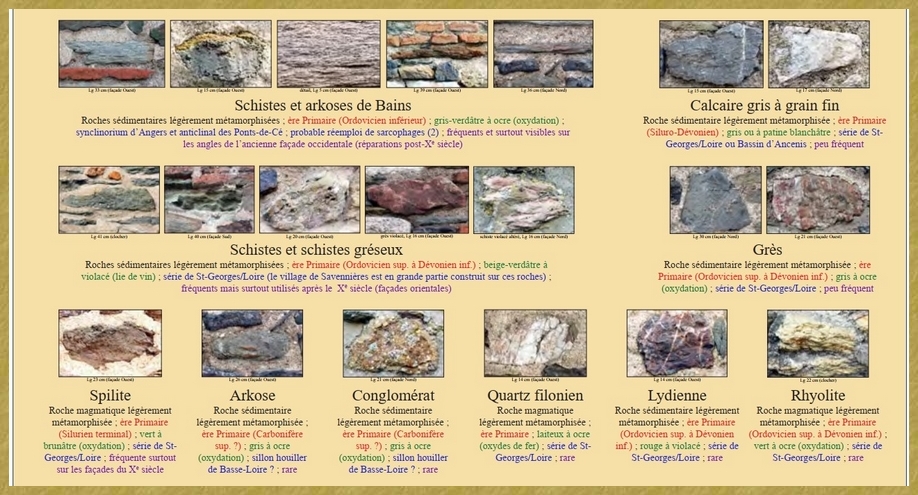

A. État de conservation et caractéristiques architecturales

- La nef est la partie la plus ancienne conservée en élévation, avec des dimensions et des éléments (oculus, archivolte, rampant) d’origine préservés.

- Maçonnerie mixte : alternance de petits appareils de roches locales sombres et de bandeaux de briques gallo-romaines en épi, joints au mortier clair et tuffeau pour l’encadrement des baies.

- Utilisation de matériaux locaux (spilites, rhyolites, grès, phtanites) et importés (tuffeau, arkose), témoignant d’une exploitation variée des ressources et d’une organisation logistique avancée.

-

B. Fonction funéraire et datation

- Présence de sarcophages devant et sous la nef, disposition en éventail, usage funéraire attesté dès l’origine.

- Les briques utilisées sont des fragments, probablement issus de réemploi, mais aucun site gallo-romain proche identifié comme source.

- Homogénéité du mortier de la nef (sable de Loire, 25 % de chaux, agrégat grossier) distincte des autres parties de l’édifice.

-

C. Datation scientifique et portée historique

- Trois méthodes utilisées : radiocarbone, OSL sur briques, OSL sur mortier.

- Construction de la nef datée entre 372 et 575 ap. J.-C. (probabilité élevée pour la seconde moitié du Ve siècle), soit bien plus tôt que la datation admise jusqu’alors (Xe siècle).

- Cette précocité fait de la nef un témoin exceptionnel de la première génération d’églises en Gaule du nord-ouest, comparable à quelques rares exemples connus.

IV. Interprétations et implications

- La construction d’une église monumentale au Ve siècle implique un foyer de peuplement solide, une organisation communautaire et des liens avec l’épiscopat (notamment via Maurille, évêque d’Angers).

- La diversité des matériaux suggère une participation collective ou seigneuriale à l’édification, la Loire servant de voie d’acheminement principale.

- La longue période d’utilisation avant les transformations du XIIe siècle a laissé peu de traces visibles, hormis quelques sépultures et reprises de maçonnerie.

- Les datations des briques et du mortier confirment l’ancienneté de la nef, posant la question du réemploi ou de la fabrication contemporaine des briques.

Résumé de la Fouille archéologique préventive par Arnaud REMY

- L’analyse croisée des mortiers, des enduits et des matériaux de construction de l’église met en évidence une grande cohérence entre la composition des mortiers et les phases de construction. Chaque ensemble de mortiers correspond à des campagnes de travaux bien identifiées, qu’il s’agisse de la nef du haut Moyen Âge, du chevet roman ou des agrandissements du XIVe siècle. Les études granulométriques et stratigraphiques permettent d’affiner la chronologie et de distinguer les restaurations discrètes des variations d’approvisionnement.

- Les enduits témoignent de changements d’aspect majeurs, notamment au XIIe siècle, où la nef a été blanchie et repeinte, et au XIVe siècle, où un rafraîchissement a accompagné la surélévation du pignon.

- La nef se distingue par son homogénéité architecturale et matérielle : utilisation de matériaux locaux variés, alternance de pierres sombres et de briques en épi, mortier spécifique, absence de réemploi de sarcophages contrairement aux parties postérieures de l’église. La datation scientifique situe la construction de la nef entre la fin du IVe et le VIe siècle, ce qui en fait un des plus anciens édifices chrétiens conservés en élévation au nord-ouest de la Gaule.

- Cette précocité implique une organisation communautaire avancée et des liens forts avec l’épiscopat local. La diversité des matériaux et la logistique de leur acheminement témoignent d’une implication collective dans la construction. Enfin, la longue utilisation de l’édifice avant les grandes transformations médiévales explique la rareté des vestiges antérieurs visibles aujourd’hui.

Page Suivante =Histoire du Presbytere de Savennières

Page Precedente =Histoire Militaire de Savennieres